Упражнение 673 ГДЗ Бабайцева 10-11 класс (Русский язык)

673. Прочитайте текст. Что же представляет собою Гамлет? Анализ прежде всего и эгоизм, а потому безверье. Он весь живёт для самого себя, он эгоист;

Ниже вариант решения задания из учебника Бабайцева 10-11 класс, Просвещение:

673. Прочитайте текст.

Что же представляет собою Гамлет?

Анализ прежде всего и эгоизм, а потому безверье. Он весь живёт для самого себя, он эгоист; но верить в себя даже эгоист не может; верить можно только в то, что вне нас и над нами. Но это я, в которое он не верит, дорого Гамлету. Это исходная точка, к которой он возвращается беспрестанно, потому что не находит ничего в целом мире, к чему бы мог прилепиться душою; он скептик — и вечно возится и носится с самим собою; он постоянно занят не своей обязанностью, а своим положением. Сомневаясь во всём, Гамлет, разумеется, не щадит и самого себя; ум его слишком развит, чтобы удовлетвориться тем, что он в себе находит: он сознаёт

свою слабость, но всякое самосознание есть сила; отсюда проистекает его ирония, противоположность энтузиазму Дон-Кихота. Гамлет с наслаждением, преувеличенно бранит себя, постоянно наблюдая за собою, вечно глядя внутрь себя, он знает до тонкости все свои недостатки, презирает их, презирает самого себя — и в то же время, можно сказать, живёт, питается этим презрением. Он не верит в себя — и тщеславен; он не знает, чего хочет и зачем живёт, — и привязан к жизни...

(И. Тургенев)

Сформулируйте тему и основную мысль текста.

Тема:

Внутренний мир Гамлета, его скептицизм, самоанализ, эгоизм и безверие.

Основная мысль:

Гамлет — человек сомнений, который глубоко анализирует себя и мир, но не может найти в нём опору. Его скептицизм, эгоизм и безверие приводят к внутреннему конфликту: он осознаёт свои слабости, презирает себя, но при этом живёт этим презрением. Эта рефлексия делает его противоположностью Дон-Кихота, человека, движимого энтузиазмом и верой.

Составьте небольшой текст-характеристику одного из персонажей русской литературы.

Текст-характеристика Евгения Онегина из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Евгений Онегин — главный герой одноимённого романа в стихах Александра Пушкина. Онегин — молодой петербургский аристократ, обладающий привлекательной внешностью и изысканными манерами. Он ведёт праздный образ жизни, посещая светские мероприятия и следуя модным тенденциям, что делает его типичным представителем «золотой молодёжи» того времени.

Однако за внешним блеском скрывается глубокая внутренняя неудовлетворённость. Онегин испытывает скуку и разочарование, осознавая пустоту своего существования. Его скептицизм и эгоизм приводят к тому, что он отвергает искренние чувства Татьяны Лариной, не задумываясь о последствиях своих поступков. Взаимодействие с Владимиром Ленским, романтичным поэтом и его другом, заканчивается трагически: Онегин убивает Ленского на дуэли, спровоцированной его же легкомыслием.

Образ Онегина олицетворяет «лишнего человека» — типичного для русской литературы XIX века персонажа, который, обладая талантами и возможностями, не находит достойного применения своим способностям и чувствует себя чужим в обществе. Его история — это трагедия упущенных возможностей и последствий бездействия, отражающая глубокий внутренний конфликт между личными стремлениями и общественными ожиданиями.

Подберите синонимы к слову эгоист.

Синонимы к слову «эгоист» включают:

• себялюбец

• себялюб

• самолюбец

• эгоцентрист

• эгоцентрик

• шкурник

• волчара

• нарцисс

Выделите морфемы в слове беспрестанно. Какой частью речи является это слово. Почему?

беспрестанно

Слово «беспрестанно» является наречием, поскольку обозначает признак действия и отвечает на вопрос «как?». Наречия в русском языке обычно примыкают к глаголу, прилагательному или другому наречию и являются либо обстоятельствами, либо несогласованными определениями.

В предложении из текста Тургенева: «...он возвращается беспрестанно...», слово «беспрестанно» характеризует действие глагола «возвращается», указывая на его постоянный характер. Это подтверждает принадлежность слова «беспрестанно» к наречиям.

Каким способом образовано слов безверъе?

Слово «безверие» образовано с помощью приставочно-суффиксального способа словообразования от существительного «вера». В этом процессе к корню «вер» добавляется приставка «без-» и суффикс «-и», что приводит к образованию нового существительного со значением отсутствия веры.

Выпишите из текста все местоимения. Укажите их разряд.

Из текста И. С. Тургенева можно выписать следующие местоимения и указать их разряд:

1. собою — возвратное местоимение в творительном падеже.

2. он — личное, 3-е лицо, единственное число.

3. самого — возвратное.

4. себя — возвратное.

5. то – указательное.

6. что – относительное.

7. нас — личное, 1-е лицо, множественное число.

8. нами — личное, 1-е лицо, множественное число.

9. это – указательное.

10. я – указательное.

11. которое – относительное.

12. которой – относительное.

13. ничего – отрицательное.

14. чему – относительное.

15. самим – определительное.

16. собою – возвратное.

17. своей – притяжательное.

18. своим – притяжательное.

19. во всём – определительное.

20. его – притяжательное.

21. тем – указательное.

22. в себе – возвратное.

23. свою – притяжательное.

24. всякое – определительное.

25. все – определительное.

26. свои – притяжательное.

27. их – притяжательное.

28. этим – указательное.

29. чего – относительное.

30. что – относительное.

Выпишите из текста краткие причастия. Выделите в них морфемы.

Развит…, привязан….

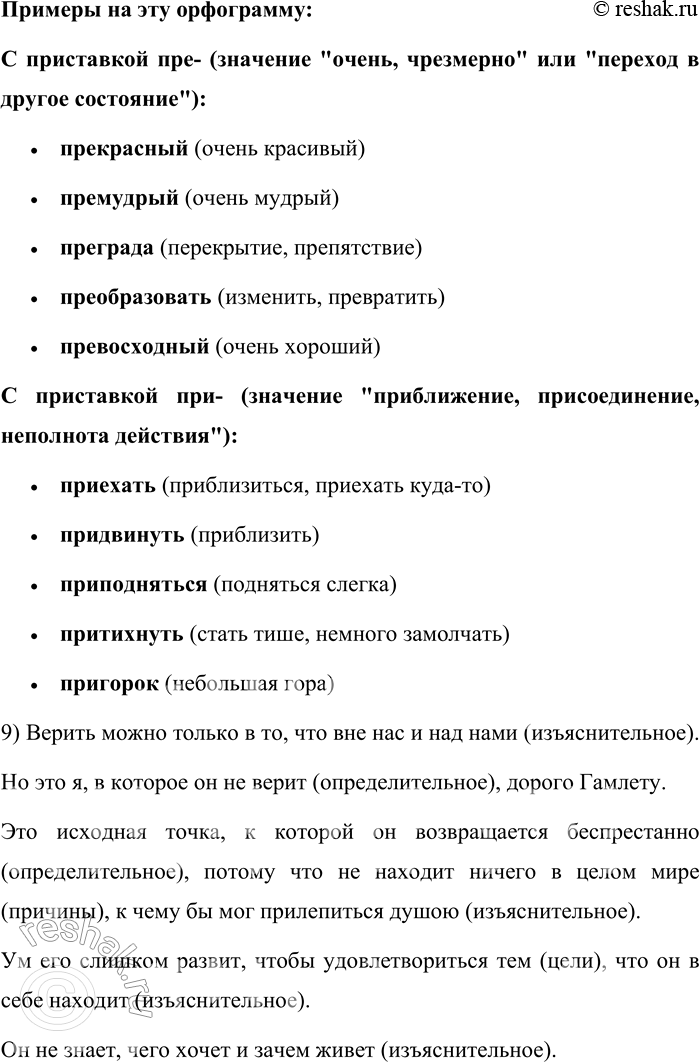

Выпишите слова с приставками пре-/при-. Объясните их правописание. Приведите свои примеры на эту орфограмму.

Выпишем из текста слова с приставками пре- и при- и объясним их правописание:

1. прилепиться – приставка при- имеет значение «присоединение».

2. преувеличенно – приставка пре- имеет значение "очень, чрезмерно" (то есть "очень сильно увеличено").

3. привязан – приставка при- имеет значение «присоединение».

Примеры на эту орфограмму:

С приставкой пре- (значение "очень, чрезмерно" или "переход в другое состояние"):

• прекрасный (очень красивый)

• премудрый (очень мудрый)

• преграда (перекрытие, препятствие)

• преобразовать (изменить, превратить)

• превосходный (очень хороший)

С приставкой при- (значение "приближение, присоединение, неполнота действия"):

• приехать (приблизиться, приехать куда-то)

• придвинуть (приблизить)

• приподняться (подняться слегка)

• притихнуть (стать тише, немного замолчать)

• пригорок (небольшая гора)

Определите виды придаточных в сложноподчинённых предложениях.

Верить можно только в то, что вне нас и над нами (изъяснительное).

Но это я, в которое он не верит (определительное), дорого Гамлету.

Это исходная точка, к которой он возвращается беспрестанно (определительное), потому что не находит ничего в целом мире (причины), к чему бы мог прилепиться душою (изъяснительное).

Ум его слишком развит, чтобы удовлетвориться тем (цели), что он в себе находит (изъяснительное).

Он не знает, чего хочет и зачем живет (изъяснительное).

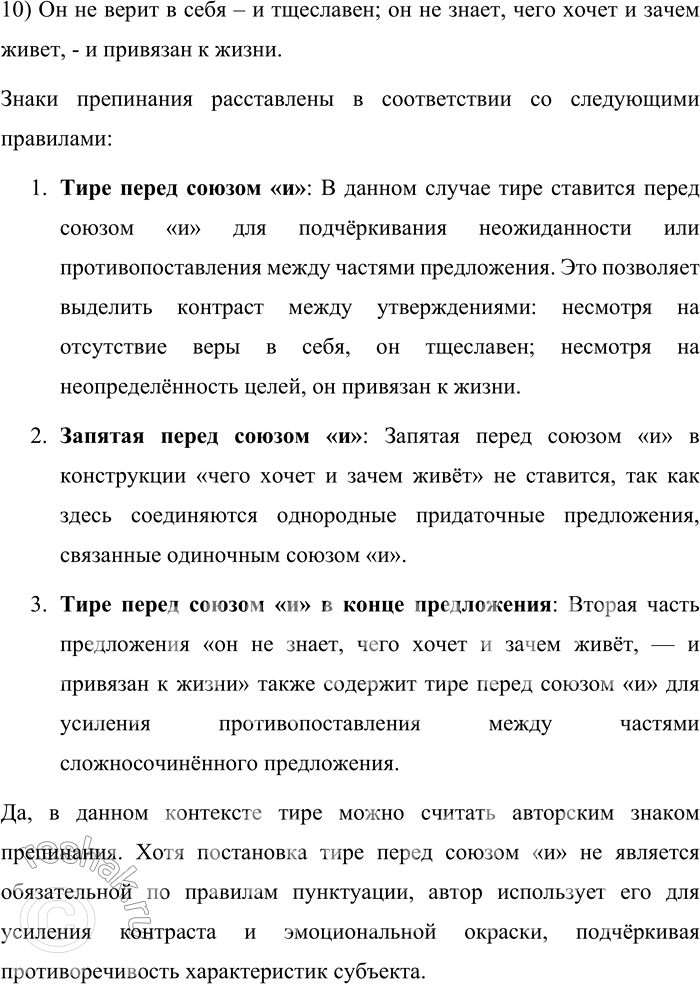

Объясните постановку знаков препинания в последнем предложении. Можно ли считать тире авторским знаком?

Он не верит в себя – и тщеславен; он не знает, чего хочет и зачем живет, - и привязан к жизни.

Знаки препинания расставлены в соответствии со следующими правилами:

1. Тире перед союзом «и»: В данном случае тире ставится перед союзом «и» для подчёркивания неожиданности или противопоставления между частями предложения. Это позволяет выделить контраст между утверждениями: несмотря на отсутствие веры в себя, он тщеславен; несмотря на неопределённость целей, он привязан к жизни.

2. Запятая перед союзом «и»: Запятая перед союзом «и» в конструкции «чего хочет и зачем живёт» не ставится, так как здесь соединяются однородные придаточные предложения, связанные одиночным союзом «и».

3. Тире перед союзом «и» в конце предложения: Вторая часть предложения «он не знает, чего хочет и зачем живёт, — и привязан к жизни» также содержит тире перед союзом «и» для усиления противопоставления между частями сложносочинённого предложения.

Да, в данном контексте тире можно считать авторским знаком препинания. Хотя постановка тире перед союзом «и» не является обязательной по правилам пунктуации, автор использует его для усиления контраста и эмоциональной окраски, подчёркивая противоречивость характеристик субъекта.