Упражнение 206 ГДЗ Львова Львов 8 класс (Русский язык)

206. 1. Сначала прочитайте грамматические основы, которые «вынуты» из предложений. Можно ли точно понять содержание текста только на основе этой информации?

Ниже вариант решения задания из учебника Львова, Львов 8 класс, Мнемозина:

206. 1. Сначала прочитайте грамматические основы, которые «вынуты» из предложений. Можно ли точно понять содержание текста только на основе этой информации? Почему?

Определите, какими частями речи выражены подлежащие и сказуемые. Какие предложения являются сложными, какие — односоставными, какие осложнены рядом однородных членов?

Каждый знает, лодырь — бездельник. Появилось слово?

Жил Христиан Иванович Лодер. Он был врачом, профессором, автором. Имя ассоциируется? Он открыл. Доктор прописывал. Играл оркестр. Господа лечились, отдыхали, а кучера ожидали. Они видели и говорили, господа гоняют. Кто-то назвал. Праздношатающиеся и бездельники превратились. Слово используется.

Нет, точно понять содержание текста только на основе грамматических основ нельзя. Потому что грамматическая основа (подлежащее и сказуемое) передаёт только скелет смысла, основное действие и действующее лицо, но не содержит подробностей, обстоятельств, определений, пояснений.

Каждый (мест.) знает (глаг.?), лодырь (сущ.) — бездельник (сущ.) (сложное). Появилось (глаг.) слово (сущ.)?

Жил (глаг.) Христиан Иванович Людер (сущ.). Он (мест.) был врачом, профессором, автором (глаг. + сущ.) (осложнено однородными членами). Имя (сущ.) ассоциируется (глаг.)? Он (мест.) открыл (глаг.). Доктор (сущ.) прописывал (глаг.). Играл (глаг.) оркестр (сущ.). Господа (сущ.) лечились, отдыхали (глаг.) (осложнено однородными членами), а кучера (сущ.) ожидали (глаг.) (сложное). Они (мест.) видели и говорили (глаг.) (осложнено однородными членами), господа (сущ.) гоняют (глаг.) (сложное). Кто-то (мест.) назвал (глаг.). Праздношатающиеся (прич.) и бездельники (сущ.) превратились (глаг.) (осложнено однородными членами). Слово (сущ.) используется (глаг.).

2. Познакомьтесь со значением и происхождением фразеологизма гонять лодыря (см. фразеологический словарик). Соотнесите эту информацию с только что проанализированным вами перечнем грамматических основ. Попробуйте рассказать об истории появления в русском языке слова лодырь.

Значение выражения «гонять лодыря»

Фразеологизм «гонять лодыря» означает бездельничать, то есть праздно проводить время и ничего не делать. Иными словами, это образное выражение про человека, который лодырничает – вместо работы или полезных дел занимается пустым времяпрепровождением. В русском языке существуют и другие схожие по значению обороты, например:

• «бить баклуши» – бездельничать;

• «валять дурака» – заниматься глупостями вместо дела;

• «палец о палец не ударить» – совсем ничего не делать;

• «ворон считать» – пускать время на ветер, отвлекаться впустую.

Все эти выражения, включая «гонять лодыря», описывают ситуацию длительного бездействия или лени. Интересно, что сам фразеологизм построен на кажущемся противоречии: в нём сочетается активный глагол «гонять» (то есть бегать, преследовать) с пассивным образом лодыря (лентяя). Это придаёт фразе шутливый оттенок: как будто ленивого человека «гоняют», хотя на самом деле подразумевается обратное – никакой активности нет, происходит лишь имитация деятельности.

Происхождение фразеологизма «гонять лодыря»

Существует любопытная история появления этого выражения в русском языке. Связана она с реальным историческим лицом – доктором Христианом Ивановичем Лодером, известным московским врачом начала XIX века. В 1828 году профессор Лодер открыл в Москве (на Остоженке) модное по тем временам «Заведение искусственных минеральных вод» – своего рода курорт, где состоятельные люди могли пить целебную воду и прогуливаться. Пациенты доктора Лодера, большей частью богатые дамы и господа, зачастую были почти здоровы и приезжали больше ради развлечения. По распорядку заведения после приёма минеральной воды полагалась длительная пешая прогулка в парке. Богатые посетители гуляли туда-сюда по аллеям часами, наслаждаясь обществом и музыкой оркестра, то есть фактически бездельничали под видом оздоровления.

Пока господа предавались таким прогулкам, их кучера часами ждали у экипажей, наблюдая эту картину. Видя, как баре бесцельно ходят кругами, извозчики шутили между собой и в ответ на расспросы прохожих с усмешкой говорили: «Лодыря гоняют» – намекая на фамилию доктора Лодера. Иными словами, богатеям, расхаживающим для забавы, дали меткое прозвище «лодырь», а их хождению – образное определение «гонять лодыря». Эта меткая фраза быстро разлетелась по Москве и укоренилась в народной речи. Уже современники отмечали, что выражение получилось очень точным и прочно вошло в язык – так, что сегодня даже трудно представить, что когда-то его не существовало.

Таким образом, происхождение фразеологизма напрямую связано с фамилией доктора Лодера. Его необычный метод лечения (заставлять праздно гулять по парку) породил в народе ироничное выражение, буквально означающее «гонять Лодера», а по сути – бездельничать коллективно. Со временем фразеологизм оторвался от конкретного события и стал общеупотребительным в значении «ничего не делать, лениться».

Значение и происхождение слова «лодырь»

«Лодырь» в современном русском языке – это разговорное слово, обозначающее ленивого человека, бездельника или тунеядца. Говоря так, обычно осуждают человека за нежелание работать: «прослыть лодырем» – значит получить репутацию лентяя, «ну и лодырь!» – восклицают, ругая бездельника. От этого слова образованы глаголы «лодырничать» (бездельничать) и «пролодыри(ва)ть» (проводить время в лени).

Интересно, что по звучанию «лодырь» кажется исконно русским, почти старинным словом – однако его происхождение на деле необычное. Существует популярная гипотеза, что слово «лодырь» – не что иное, как русифицированная фамилия Лодер. Согласно этой версии, именно после истории с доктором Лодером прозвище lodar (в русской передаче – «лодырь») укрепилось в речи как нарицательное имя любого ленивца. Простому народу это занятие казалось пустым, и они говорили насмешливо: «пошёл лодыря гонять», подразумевая праздно шататься по примеру бар. Постепенно тех, кто бездельничает, стали называть просто «лодырями», без связи с первоначальной фамилией. Фактически фамилия превратилась в нарицательное существительное – пример того, как личное имя становится именем нарицательным.

Однако у лингвистов есть и иное мнение. Этимологи отмечают, что слово лодырь было известно в русском языке и диалектах примерно в то же время или даже ранее, и может происходить из других источников. Так, некоторые учёные указывают на родство русского «лодырь» с польским lajdak и чешским lajdak, что означает «бездельник, плут». Эти слова, в свою очередь, восходят к нижненемецким словам lodder или loder, означавшим бродягу, гуляку. Возможно, слово пришло в русский язык через заимствование, а история с доктором Лодером просто совпала с уже существовавшим прозвищем для бездельников или послужила толчком для популяризации редкого слова.

Современные словари фиксируют оба аспекта истории слова «лодырь». С одной стороны, народная память связывает его появление с доктором Лодером и московским водолечебным курьёзом. С другой – филологи подчёркивают, что слово не было придумано с нуля, а имело иноязычные корни. Скорее всего, правда находится посередине: фамилия Лодер удачно наложилась на уже имеющееся разговорное прозвище ленивых людей, и благодаря резонансу истории получила широкое распространение и «прописку» в литературном языке.

Закрепление выражения и связь с текстом о докторе Лодере

В тексте, повествующем о враче Христиане Ивановиче Лодере, упоминается, как его фамилия вошла в обиходную речь в значении «ленивый человек». Именно с фигурой доктора Лодера связано появление фразеологизма «гонять лодыря» – это словосочетание родилось из шутливого ответа кучеров и обывателей, наблюдавших за гуляющими пациентами. Первоначально речь шла буквально о «гонянии Лодера», то есть о занятиях, навеянных модой, введённой Лодером. Но очень быстро смысл выражения расширился: оно стало означать любое пустое времяпрепровождение без дела.

Более того, на основе фамилии Лодер в языке закрепилось и само слово «лодырь». В тексте отмечено, что изначально слово показалось людям подходящим прозвищем для праздных посетителей Лодера, а затем прочно вошло в лексикон в значении «бездельник». Уже в XIX веке литераторы фиксируют слово «лодырь» именно в новом переносном смысле. Таким образом, на основании реального эпизода в языке появился и закрепился новый образный оборот.

Итак, фразеологизм «гонять лодыря» возник как шутливое описание безделья, навеянное фамилией известного врача. Его значение – «ничего не делать, лениво проводить время» – актуально и поныне, а происхождение служит интересным примером того, как случай из жизни даёт начало устойчивому выражению. Слово «лодырь», первоначально бывшее искажённой фамилией, превратилось в нарицательное имя всякого лентяя. История с доктором Лодером стала основой для закрепления этих слов и выражений в русском языке.

3. Теперь прочитайте текст, в котором вместо проанализированных вами нераспространённых предложений употребляются распространённые. Правильно ли вы объяснили историю происхождения слова лодырь! Определите тип и стиль речи, придумайте интересное название тексту.

Каждый знает, что лодырь — бе_дельник. А как по_вилось это слово в русском языке?

Жил когда(то) в Москве Христиан Иванович Лодер. Он был опытным врач_м, профе(с, сс)ором (М, московского (У, у)н_верситета, автор_м ряда науч(?)ных трудов. (По)чему же имя

исти(н, нн)ого труже(н, нн)ика науки а(с, сс)оц_ируется со словом обозн_чающим бе_дельника и л_нтяя?

В 1828 году в Москве Лодер открыл «(3, з)аведение иску(с, сс)тве(н, нн)ых м_н_ральных вод». Доктор пропис_вал своим пац_ентам (много)часовые пр_гулки после пр_нятия водных проц_дур. В одной из б_седок парка для ра_влечения играл оркестр.

Господа л_чились отдыхали а в эк_пажах ч_сами их ож_дали кучера. Они видели (во)круг суету беготню людей н_сущих воду и уд_влё(н, нн)ым прохож_м говорили что здесь господа Лодера гоняют. (За)тем кто(то) (не)ра(с, сс)лышав как следует назвал Лодера Лодырем. Так постепе(н, нн)о праз_нош_тающиеся и бе_дельники пр_вратились в лодырей. Слово это широко используе(тся, ться) в русской речи.

(По Т. Пылаевой)

История происхождения слова «лодырь», изложенная в тексте, объяснена верно. В рассказе описывается, как в 1828 году в Москве доктор Христиан Иванович Лодер открыл заведение искусственных минеральных вод. Пациенты этого заведения — в основном состоятельные люди — после приёма воды должны были совершать длительные прогулки в саду. Эти прогулки часто превращались в бесцельное хождение, что вызывало насмешки у кучеров и прохожих. Они с иронией говорили, что господа «гоняют Лодыря», намекая на фамилию доктора Лодера. Постепенно выражение прижилось в языке, а слово «лодырь» стало нарицательным и стало обозначать бездельника, лентяя.

Этот текст написан в публицистическом стиле с элементами научно-популярного. В нём сочетается рассказ о реальных исторических событиях с размышлениями о языке. Автор объясняет происхождение слова, делает выводы, использует разговорную лексику и обращение к читателю.

Такой текст можно озаглавить, например, так: «История одного слова», «Как появилось слово "лодырь"», «Лодыря гоняют!» или «От фамилии к прозвищу». Эти названия подчёркивают как лингвистическую, так и историческую основу рассказа.

4. Спишите текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Самостоятельно обозначьте грамматические основы предложений, а затем проверьте себя, обратившись к первой части этого упражнения. Оцените свою работу.

Каждый знает, что лодырь – бездельник. А как появилось (явь) это слово в русском языке?

Жил когда-то в Москве Христиан Иванович Лодер. Он был опытным врачом, профессором (слов.) Московского Университета (название), автором (сущ., 2-е скл. Т. п.) ряда научных (ЧН всегда без ь) трудов. Почему (нареч.) же имя истинного труженика науки ассоциируется (слов.) со словом, обозначающим (значит) бездельника и лентяя (лень)?

В 1828 году в Москве Лодер открыл «Заведение (название) искусственных (прилагательное, слов.) минеральных (слов.) вод». Доктор прописывал (прописываю) своим пациентам (слов.) многочасовые (много часов) прогулки (нет значения давности) после принятия (слов.) водных процедур (слов.). В одной из беседок (слов.) парка для развлечения играл оркестр.

Господа лечились (лечит), отдыхали, а в экипажах (слов.) часами (час) их ожидали (слов. ЖИ с И) кучера. Они видели вокруг (нареч.) суету, беготню людей, несущих (нёс) воду, и удивленным (диво; причастие, есть приставка) прохожим (каким? Д. п. мн. ч.) говорили, что здесь господа Лодера гоняют. Затем (нареч.) кто-то, не расслышав (НЕ с деепричастием раздельно) как следует, назвал Лодера Лодырем. Так постепенно (от постепенный) праздношатающиеся (празден; шаткий) и бездельники превратились (=пере) в лодырей. Слово это широко используется (что делает?) в русской речи.

5. Проведите морфемный и морфологический разборы причастий и деепричастий.

Обозначающим, несущих, удивленным, расслышав, праздношатающиеся.

Обозначающим

I. Причастие; обозначает признак предмета по действию.

II. 1. Обозначающий.

2. От глагола обозначать; суффикс причастия -ющ(ий).

3. Постоянные признаки:

а) действительное;

б) настоящее время;

в) несовершенный вид;

г) невозвратное;

д) переходное.

4. Непостоянные признаки: употребляется в форме

а) полной;

б) единственного числа;

в) среднего рода;

г) творительного падежа.

III. Согласованное определение (входит в состав причастного оборота).

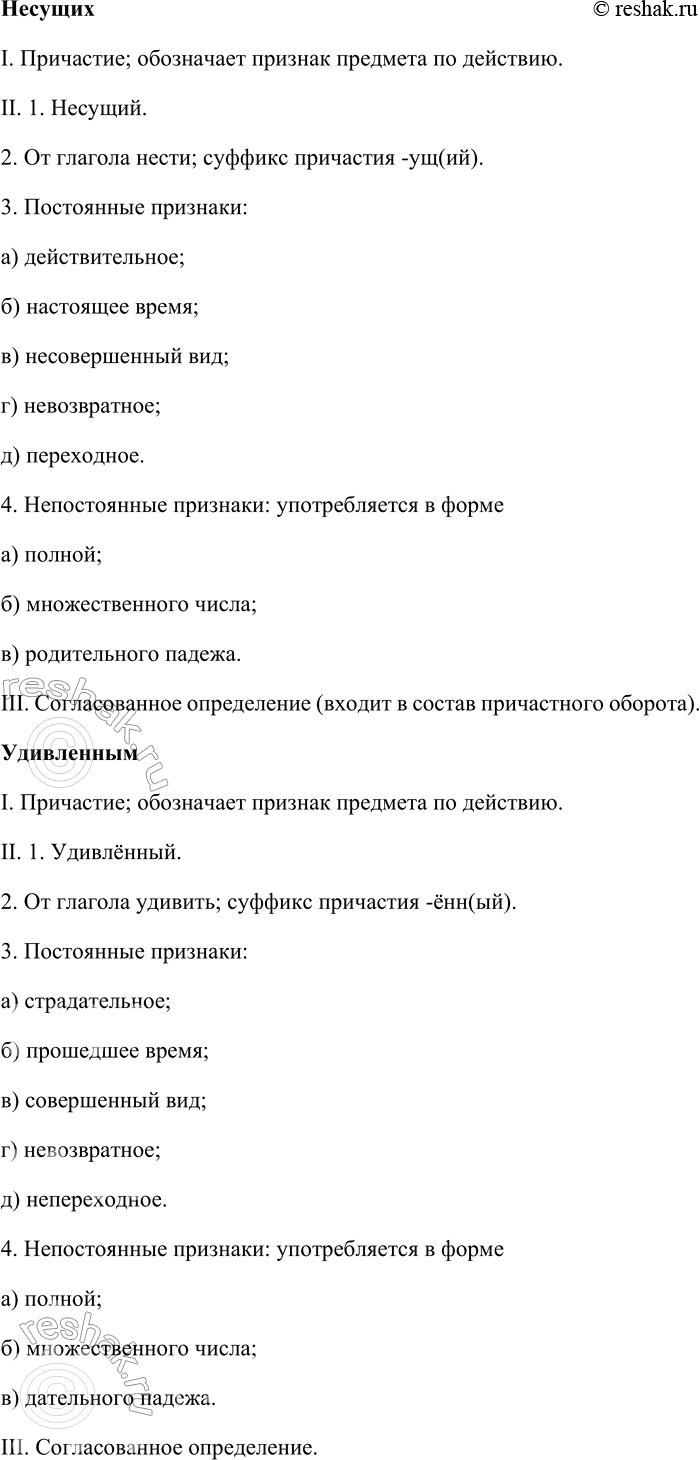

Несущих

I. Причастие; обозначает признак предмета по действию.

II. 1. Несущий.

2. От глагола нести; суффикс причастия -ущ(ий).

3. Постоянные признаки:

а) действительное;

б) настоящее время;

в) несовершенный вид;

г) невозвратное;

д) переходное.

4. Непостоянные признаки: употребляется в форме

а) полной;

б) множественного числа;

в) родительного падежа.

III. Согласованное определение (входит в состав причастного оборота).

Удивленным

I. Причастие; обозначает признак предмета по действию.

II. 1. Удивлённый.

2. От глагола удивить; суффикс причастия -ённ(ый).

3. Постоянные признаки:

а) страдательное;

б) прошедшее время;

в) совершенный вид;

г) невозвратное;

д) непереходное.

4. Непостоянные признаки: употребляется в форме

а) полной;

б) множественного числа;

в) дательного падежа.

III. Согласованное определение.

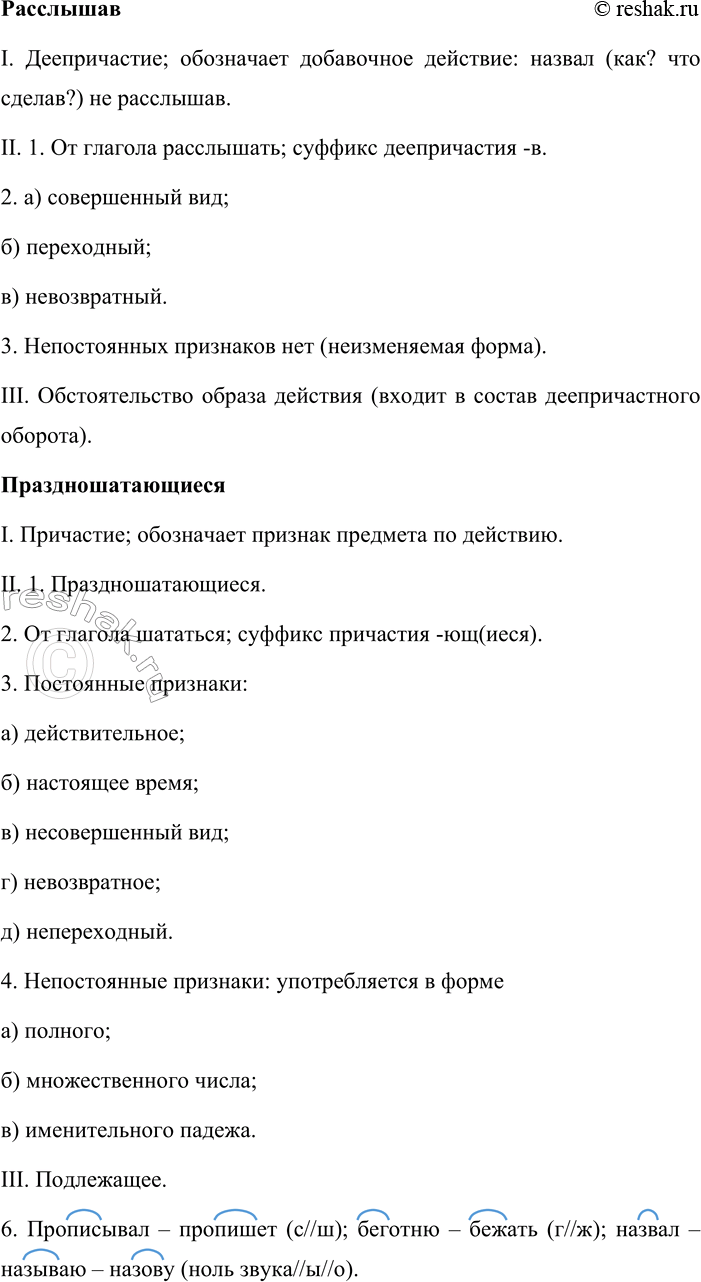

Расслышав

I. Деепричастие; обозначает добавочное действие: назвал (как? что сделав?) не расслышав.

II. 1. От глагола расслышать; суффикс деепричастия -в.

2. а) совершенный вид;

б) переходный;

в) невозвратный.

3. Непостоянных признаков нет (неизменяемая форма).

III. Обстоятельство образа действия (входит в состав деепричастного оборота).

Праздношатающиеся

I. Причастие; обозначает признак предмета по действию.

II. 1. Праздношатающиеся.

2. От глагола шататься; суффикс причастия -ющ(иеся).

3. Постоянные признаки:

а) действительное;

б) настоящее время;

в) несовершенный вид;

г) невозвратное;

д) непереходный.

4. Непостоянные признаки: употребляется в форме

а) полного;

б) множественного числа;

в) именительного падежа.

III. Подлежащее.

*6. Кто больше? К каждому выделенному слову запишите такие однокоренные слова, чтобы показать, какие чередования могут происходить в корне (см. образец в упр. 15, задание 4).

Прописывал – пропишет (с//ш); беготню – бежать (г//ж); назвал – называю – назову (ноль звука//ы//о).