Упражнение 240 ГДЗ Бабайцева 10-11 класс (Русский язык)

240. Прочитайте отрывок из повести К. Г. Паустовского «Золотая роза». Злоупотребление местными словами обычно говорит о незрелости и недостаточной художественной грамотности2 писателя2.

Ниже вариант решения задания из учебника Бабайцева 10-11 класс, Просвещение:

240. Прочитайте отрывок из повести К. Г. Паустовского

«Золотая роза».

Злоупотребление местными словами обычно говорит о незрелости и недостаточной художественной грамотности2 писателя2. Слова берутся без разбора, мало понятные, а то и вовсе не понятные широкому читателю, берутся больше из щегольства, чем из желания придать живописную силу своей веши.

Существует вершина — чистый и гибкий русский литературный язык. Обогащение его за счёт1 местных слов требует строгого отбора и большого вкуса. Потому что есть немало мест в нашей стране, где в языке и произношении, наряду со словами — подлинными перлами, есть много слов корявых и фонетически неприятных.

Что касается произношения, то, пожалуй, больше всего режет слух произношение с выпадением гласных — все эти «бы-ват» вместо «бывает», «понимат» вместо «понимает». И пресловутое «однако». Писатели, пишущие о Сибири и Дальнем Востоке, считают это слово священной принадлежностью речи почти всех своих героев.

Местное слово может обогатить язык, только если оно образно, благозвучно и понятно.4

Какими словами К. Г. Паустовский характеризует русский литературный язык?

К. Г. Паустовский характеризует русский литературный язык как чистый и гибкий. Эти слова подчёркивают его богатство, выразительность и способность к развитию. Литературный язык, по мнению автора, должен оставаться естественным, ясным и понятным, а его обогащение местными словами требует строгого отбора и большого вкуса. Таким образом, Паустовский выделяет его цельность, гармоничность и выразительность, противопоставляя грубым и корявым словам, которые могут нарушить его благозвучие.

О чём говорит злоупотребление местными словами? Для каких территорий характерно произношение слов с выпадением гласных; частое употребление слова однако?

Злоупотребление местными словами, по мнению К. Г. Паустовского, свидетельствует о незрелости и недостаточной художественной грамотности писателя. Автор указывает, что такие слова часто используются без разбора, будучи мало понятными или вовсе непонятными широкому читателю, и применяются скорее из желания покрасоваться, чем для придания произведению живописной силы.

Произношение с выпадением гласных, как в примерах «быват» вместо «бывает» или «понимат» вместо «понимает», характерно для северных говоров русского языка. В частности, в архангельском диалекте наблюдается выпадение гласных в безударных слогах, например, слово «голова» произносится как «г(о)л(о)ва».

Частое употребление слова «однако» в речи персонажей типично для Сибири и Дальнего Востока. Писатели, описывающие эти регионы, часто используют это слово как характерную черту речи своих героев.

В каких случаях, по мнению К. Г. Паустовского, можно и нужно употреблять местные слова?

Только ли употребление диалектизмов требует «строгого отбора и большого вкуса»? К каким группам лексики необходимо ещё более критическое отношение?

По мнению К. Г. Паустовского, местные слова могут обогащать русский литературный язык, только если они образны, благозвучны и понятны. Это означает, что:

1. Местные слова должны не искажать язык, а украшать его, внося новые выразительные оттенки и расширяя его возможности.

2. Они не должны быть корявыми или фонетически неприятными, так как такие слова могут портить общее звучание текста.

3. Необходимо строго отбирать диалектизмы, чтобы они не мешали пониманию текста и не перегружали его излишними региональными особенностями.

Таким образом, Паустовский призывает к взвешенному и осмысленному подходу в использовании местных слов: они могут быть ценным дополнением к литературному языку, но только в том случае, если действительно украшают речь, а не загромождают её.

4) Я считаю, что не только диалектизмы требуют строгого отбора и большого вкуса, но и другие группы лексики, которые могут повлиять на чистоту, выразительность и понятность русского литературного языка. Некоторые из них даже требуют ещё более критического отношения.

1. Жаргонизмы и сленг

o Жаргонные слова и сленг характерны для узких социальных групп (молодёжь, профессиональные сообщества, криминальная среда).

o Их чрезмерное использование может ограничивать аудиторию текста и делать его менее понятным.

o Например: «движуха» вместо «движение», «краш» вместо «любимый человек».

o В литературе жаргонизмы могут использоваться для создания образов героев, но их избыток делает речь примитивной.

2. Канцеляризмы и бюрократический стиль

o Это сложные, громоздкие выражения, которые затрудняют восприятие текста.

o Они часто используются в официальных документах, но в художественном и разговорном языке делают речь неживой и бездушной.

o Например: «осуществить поездку» вместо «поехать», «данный факт имел место быть» вместо «это случилось».

3. Чрезмерные заимствования из иностранных языков

o Русский язык всегда обогащался заимствованиями, но в современности многие иностранные слова заменяют существующие русские аналоги без необходимости.

o Например: «вайб» вместо «атмосфера», «фидбэк» вместо «отзыв», «перформанс» вместо «выступление».

o Необходимо осторожно подходить к заимствованиям, используя их только тогда, когда нет точного русского аналога.

4. Вульгаризмы и просторечия

o Просторечные слова делают речь грубой, а вульгаризмы (бранные слова) вообще считаются неприемлемыми в литературе.

o Например: «работать, как лошадь», «влип в историю» – просторечия, которые могут быть допустимы в разговорной речи, но неуместны в официальном стиле.

o Однако некоторые писатели используют просторечия осознанно – для передачи живой народной речи.

5. Штампы и клише

o Это избитые выражения, которые утратили свою выразительность и эмоциональную силу.

o Например: «ударить в грязь лицом», «испытать гамму чувств», «дорог каждый миг».

o Штампы обедняют язык, делают текст предсказуемым и скучным.

Вывод

Употребление любой группы лексики требует осторожности и чувства меры. Как говорил К. Г. Паустовский, язык должен быть образным, благозвучным и понятным. Это касается не только диалектизмов, но и всех слов, которые могут исказить литературную речь или затруднить её восприятие.

Таким образом, ещё более критического отношения требуют заимствования, жаргонизмы, канцеляризмы, вульгаризмы и штампы, поскольку они могут засорять язык и снижать его выразительность.

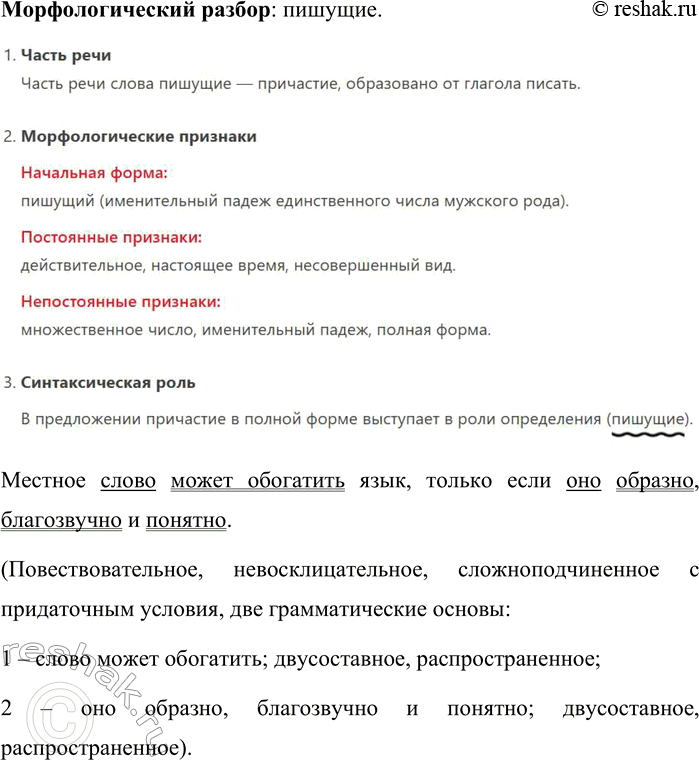

Морфемный разбор: грамотности, писателя.

Фонетический разбор: счёт.

Местное слово может обогатить язык, только если оно образно, благозвучно и понятно.

(Повествовательное, невосклицательное, сложноподчиненное с придаточным условия, две грамматические основы:

1 – слово может обогатить; двусоставное, распространенное;

2 – оно образно, благозвучно и понятно; двусоставное, распространенное).